قسمًا… سيندمون

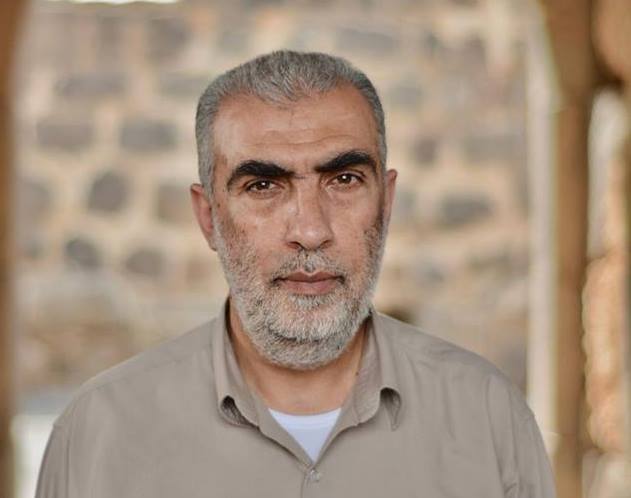

الشيخ كمال خطيب

إنها الآية الكريمة في سورة المائدة { فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين} آية 51 سورة المائدة. هذه الآية المباركة التي ترسم وتصور لنا ذلك المشهد البائس لأولئك المنافقين الذين تظاهروا بالإيمان، بينما قلوبهم وألسنتهم تنضح بالحقد والعداوة للإسلام. إنهم الذين لا تحركهم سوى المصالح والمنافع ولو كان الثمن كرامتهم بل أمتهم ودينهم.

ولفهم معنى هذه الآية فلا بد من فهم الآية التي سبقتها، وهي قوله سبحانه {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين} آية 50 سوره المائدة. هاتان الآيتان وكما قال المفسرون نزلتا بعد حوار جرى بين بعض المسلمين وبعض اليهود من بني قينقاع بعد معركه بدر وانتصار المسلمين على كفار قريش، وإذا بأحد زعماء اليهود يقول “لا يغرنكم أن أصبتم رهطًا من قريش لا علم لهم بالقتال، أما والله لو أصررنا بالعزيمة أن نستجمع عليكم لم يكن لكم يد أن تقاتلونا”. إنه اليهودي -مالك بن الصيف- الذي أراد أن يهوّن ويحقّر انتصار بدر، وأن اليهود لن يكونوا لقمة سائغة مثل قريش إذا ما حصل قتال بينهم وبين المسلمين. سمع هذا الكلام عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: “يا رسول الله إن أوليائي من اليهود كانت شديدة أنفسهم، كثيرًا سلاحهم، شديدة شوكتهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله. أما المنافق عبد الله بن أبي سلول فقال: “لكن أنا لا أبرأ من ولاية يهود، إني رجل لا بد لي منهم وإني أخاف الدوائر”. عندها نزلت هاتان الآيتان تفضحان ذلك المنافق الذي أصرّ على استمرار تحالفه مع بني قينقاع رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم له وما ذلك إلا حرصًا على مصالح تجمع بينه وبينهم، زيادة لكونه يعرف أنهم أصحاب قوة وبأس وسلاح، ويخشى أن تدور الدوائر عليه مستقبلًا فيريد الحفاظ على تحالفه معهم ودعمهم له.

يقول الشهيد سيد قطب في تفسير هذه الآية “لقد كان اعتذار ابن سلول وهو من الذين في قلوبهم مرض عن مسارعته واجتهاده في الولاء ليهود والإستمساك بحلفه معها هي قوله: إنني رجل أخشى الدوائر أن تدور علينا، وأن تصيبنا الشدة وأن تنزل بنا الضائقة، وهذه الحجة هي علامة مرض القلب وضعف الإيمان، فالله هو الولي وهو الناصر، والاستنصار بغيره ضلالة، ولكن حجة ابن سلول هي حجة كل ابن سلول على مدار الزمان”.

أما الدكتور الشيخ سعيد حوى فيقول في تفسيره لهذه الآيات في كتابه – الأساس في التفسير-: “ثم أخبر تعالى عن الذين في قلوبهم مرض وشك ونفاق. كيف أنهم يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر، متأولين في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكافرين بالمسلمين، فتكون لهم أيدٍ عند اليهود والنصارى أو الكافرين عامة، فينفعهم ذلك ناسين أن النصر بيد الله وأن الأمر كله له. وقد ذكر الله هؤلاء وغيرهم أنهم سيندمون على ما أسرّوه في أنفسهم من موالاة الكافرين يوم ينصر الله جنده ويعلي كلمته، وعندئذ سيجدون أن ما كان منهم لم يغن عنهم شيئًا بل على العكس فإنهم فُضحوا بعد أن كانوا مستورين”.

إنه مشهد أصحاب القلوب المريضة والإيمان المهزوز والفهم الأعوج. إنهم لا يثقون بربهم سبحانه ولا برسولهم صلى الله عليه وسلم، ويشككون بأن المستقبل والنصر لدينهم، وإنما يظنون أن هذا لن يكون وأن القوة والغلبة والنصر هو دائمًا للأعداء، فتجدهم يتوددون إليهم ويوالونهم ويحرصون على تواصل معهم، حتى إذا دارت الدائرة على الإسلام وكان النصر لأعدائه، وهكذا يعتقدون فيكون قد سبق لهم يدٌ عند هؤلاء الأعداء ولسان حالهم يقولون لهؤلاء الأعداء، نحن كنا معكم وقلوبنا كانت معكم لا بل إننا كنا نتمنى انتصاركم، لا بل إننا كنا نؤدي بعض الأدوار خفية من أجلكم. لكن هؤلاء الضعفاء والمهازيل والمسوخ لا يعلمون بأن الموازين يمكن أن تتغير، وأن الأحوال ستؤول بالنسبة للمسلمين، فماذا هم فاعلون عندها {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين}. إنه الندم والأسف حين لا ينفع ندم ولا أسف.

إنه المشهد المتكرر ليس في أعقاب معركة بدر وما جرى بين هؤلاء وبين بني قينقاع من اليهود، وإنما هو الذي حصل عند معركة الأحزاب مع اشتداد حصار الكفار على المدينة المنورة وظن المنافقون أن الإسلام قد انتهى أمره، وأن الجولة هي للكفار وحلفائهم من اليهود من سكان المدينة فبدأوا يتواصلون معهم بأنهم يتمنون انتصارهم، وبدأوا يبثون الأراجيف والتثبيط بين المسلمين في وعد الله ورسوله {وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا، وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارًا} آية 12-13 سورة الأحزاب. إنهم ما فعلوا ذلك كله من المسارعة لكسب ودّ أعداء الإسلام إلا لأنهم ظنوا أن الدوائر ستدور على المسلمين وسيُقضى على الإسلام، فسعوا للتواصل مع أعدائه ليرضوا عنهم ويحققوا مصالحهم. هكذا هم المنافقون وولاؤهم لليهود والنصارى بعد بدر وبعد الأحزاب وفي كل زمان ومكان، بل هكذا هو ابن سلول يومها واليوم وكل يوم يظهر بأسماء جديدة ومواقع جديدة.

# ما أشبه الليلة بالبارحة

أما المكان فإنه أرض الحجاز وبلاد الخليج، وأما الأسماء فيومها كان ابن سلول واليوم هو ابن سلمان وابن زايد، وأمثالهما من الذين يتهافتون ويندلقون ويسارعون لكسب رضا وودّ اليهود في إسرائيل ومن خلالها كسب رضا أمريكا، وكل ذلك سعيًا منهم أنه إذا دارت عليهم الدوائر، وغضبت شعوبهم، وثارت عليهم فيكون قد سبق لهم يد عند هؤلاء.

إنه الولاء والخضوع والتبعية من أصحاب النفوس المريضة والمهزوزة وهم يرون أعداء الإسلام في مظاهر قوتهم العسكرية والاقتصادية والسياسية، بل ولعلهم سادة الدنيا يتحكمون في دولها وشعوبها وحكامها والحديث عن أمريكا وربيبتها إسرائيل، وبالمقابل فإنها حالة ضعف المسلمين وتردي أحوالهم والذل الذي نزل بهم حتى أنه ليتصور لهؤلاء المهازيل أن الإسلام يلفظ أنفاسه الأخيرة، وإذا بهم يسارعون ويندلقون في مواقفهم وتصريحاتهم {فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة}.

إنها المسارعة من ابن سلول الجديد في موالاة وكسب رضا اليهود والأمريكان كما قالها ابن سلول الأول “لكني رجل لا أبرأ من ولاية يهود، إني رجل لا بد لي منهم”. وإن ما نراه ونسمعه عن مواقف وسياسات لهذا الأمير المهزوم ابن سلمان، لتؤكد أنه يسير على طريق ابن سلول وليس على طريق عبادة بن الصامت الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم “إني أبرأ إلى الله من ولاية يهود، ولا مولى لي إلا الله ورسوله”.

وإلا فما معنى أن يصبح إعلام ابن سلمان “ابن سلول” لا يتحدث عن غزة ومقاومة شعبها للاحتلال الإسرائيلي إلا بأنه الإرهاب.

وإلا فما معنى أن تصبح وفود ابن سليمان بقيادة “أنور عشقي” تتردد على إسرائيل جهرًا ويلتقي بقيادات إسرائيل.

وإلا فما معنى ما ذكر قبل أشهر من وسائل إعلام إسرائيلية عن شخصية سعودية مهمة جدًا قد زارت تل أبيب، وتهامس هؤلاء يومها أنه ليس إلا ابن سلمان. نعم لقد جعل الله سبحانه حج المسلمين من أقطار الأرض إلى مكة، وبدأ الذين في قلوبهم مرض أمثال ابن سلمان وابن زيد وغيرهم يحجون إلى تل أبيب قبلتهم الجديدة.

وإلا فما معنى أن يقول خادم من خدام ابن سلمان وأحد كتّابه المأجورين واسمه خالد الأشاعرة بعد مذبحة غزة يوم 14/5 /2018 “مع بداية رمضان فإنني أدعو الله أن ينصر بني إسرائيل على الفلسطينيين أعدائنا وأعدائهم”.

وما معنى أن يشبّه كاتب سعودي مأجور، الشهداء الذين سقطوا على حدود غزة بأنهم ستين فطيسًا، وليسوا ستين شهيدًا؟

إن هذه المواقف وهذه السياسات وهذا الانزلاق لإرضاء إسرائيل وأمريكا ليس له إلا معنى واحد ودلالة واحدة، وهي أن هؤلاء المهازيل ينتابهم شعور جارف بأن الطريق لرضى أمريكا يمر عبر أرض إسرائيل، وأن أمريكا وإسرائيل قادرتان على حمايتهم، وأنه لا غنى لهم عن إسرائيل وأمريكا إذا ما غضبت عليهم شعوبهم. إنهم ينسون لحماقتهم أن الموازين يمكن أن تتغير، وأن القوي لن يبقى قويًا إلى الأبد، ولا الضعيف سيظل ضعيفًا إلى الأبد.

إنه وبعد أن فضح الله سبحانه سرائر هؤلاء وعلانيتهم، وبينّ كيف أنهم يسارعون وبأقصى درجات السرعة مثلما اليوم نجد ابن سلمان يسابق الزمن ويختزل الأيام لإحداث انقلاب اجتماعي وثقافي وأخلاقي في المجتمع السعودي، ليرضي بذلك أسياده ولكنه ينسى أن لله تعالى تدبير آخر، وله تقدير يختلف عن تقديراته، وأن هذا الإسلام الذي يظن ابن سلمان وابن زايد والسيسي وابن عباس أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، لكنه في الحقيقة ينهض ويتململ كما يتململ المارد، وأنه حتمًا سينتصر على أعدائه {فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسرّوا في أنفسهم نادمين}.

لقد جاء فتح مكة ورجع المهاجرون إلى الوطن الذي خرجوا منه. رجع المهاجر صلى الله عليه وسلم ومعه عشرة آلاف يكبرون من كل جهات مكة وأطرافها معلنين انتصار الإسلام، بينما المنافقون والذين في قلوبهم مرض تملأ قلوبهم الأحقاد والضغائن بل والندم.

ومع استمرار مسارعة هؤلاء المهازيل من أصحاب الجلالة والفخامة للارتماء في حضن إسرائيل وأمريكا على حساب ملاحقة شعوبهم ومطاردة كل من يدعو للمشروع الاسلامي، فإنني على يقين يزداد ويكبر كل يوم أننا على أعتاب فتح وفرج ونصر وتمكين. وإذا كان الله سبحانه قد تحدث عن الفتح، إلا أنه أبقى احتمالات لا نعلمها {أو أمر من عنده}.

نعم إننا بين يدي دورة من دورات الإسلام، وجولة من جولات الحق أكاد أرى راياتها ترفرف وأسمع وقع سنابك خيلها وتكبيرات فرسانها، وعندها سيدرك من كانوا يسارعون بالولاء لأعداء الله ومحاربة الإسلام أن حساباتهم كانت خائبة، وعندها سيندمون بل سيعضون أصابع الندم يلعنون سوء حظهم ويحتقرون أنفسهم بما قدمت أيديهم.

إنه وكما أقسم عدي بن حاتم الطائي بالله متيقنًا من تحقق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يوم أتى عدي بن حاتم و كان نصرانيًا وملكًا في قومه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول الإسلام ما ترى من فقر المسلمين وحاجته. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول الإسلام قلة المسلمين وكثرة عدوهم. ولعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول الإسلام أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم.

يا عدي أما والله ليوشك أن يكثر المال ويفيض فيهم، وتسير الضغينة من القادسية إلى مكة لا تخشى إلا الله، وتوشك أن ترى القصور البيض من بابل وقصور كسرى قد صارت إليهم.

يقول عدي: لقد رأيت والله المرأة تسير إلى الحج من العراق. وكنت في الخيل التي فتحت قصور فارس. وأقسم بالله أن تكون الثالثة.

وكانت الثالث كما قال مفسرو الحديث يوم كثر المال في زمن عمر بن عبد العزيز، حتى لا تجد من يستحق الزكاة من كثرة المال في المسلمين. فمثل عدي فإنني أقسم.

أقسم أننا بين يدي الفتح أو أمر من عند الله، وأننا قاب قوسين أو أدنى من الفرج. وأقسم أن أعداء الإسلام سيندمون، وإن غدًا لناظره قريب.

رحم الله قارئًا دعا لنفسه ولي ولوالدي ولوالديه بالمغفرة

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون